符合 Zero Bone Loss 理論的植體設計|BiomateSWISS 臨床應用與結構解析

符合 Zero Bone Loss 理論的植體設計|BiomateSWISS 臨床應用與結構解析

骨穩定,是長期植牙成功的核心

骨流失是植體失敗與美觀退化的關鍵原因之一。來自立陶宛的國際知名學者 Tomas Linkevicius 教授 在其專書《Zero Bone Loss》中,明確提出三項造成骨流失的根本因素:微縫隙、頸部設計與缺乏生物學整合性。

值得注意的是:Linkevicius 教授於書中實際應用 BiomateSWISS 植體 作為術式範例之一,顯示出其設計理念高度吻合 Zero Bone Loss 的科學依據。

造成植體邊緣骨流失的三大關鍵

Linkevicius 教授的臨床觀察指出:

![]() 植體與基台的微縫隙(microgap)

植體與基台的微縫隙(microgap)

連接處鬆動或設計不密合,將使細菌入侵,導致發炎與骨吸收。

![]() 拋光頸部設計不當

拋光頸部設計不當

表面太光滑將限制細胞附著與穩定,無法支持軟組織與骨質黏附。

![]() 缺乏生物學整合性

缺乏生物學整合性

若植體僅為機械固定,無法模擬牙周支持功能,將增加骨質流失風險。

BiomateSWISS 如何設計來對應這三大理論

BiomateSWISS 植體整合工程設計與生物學反應,體現出抗骨流失的整合解方:

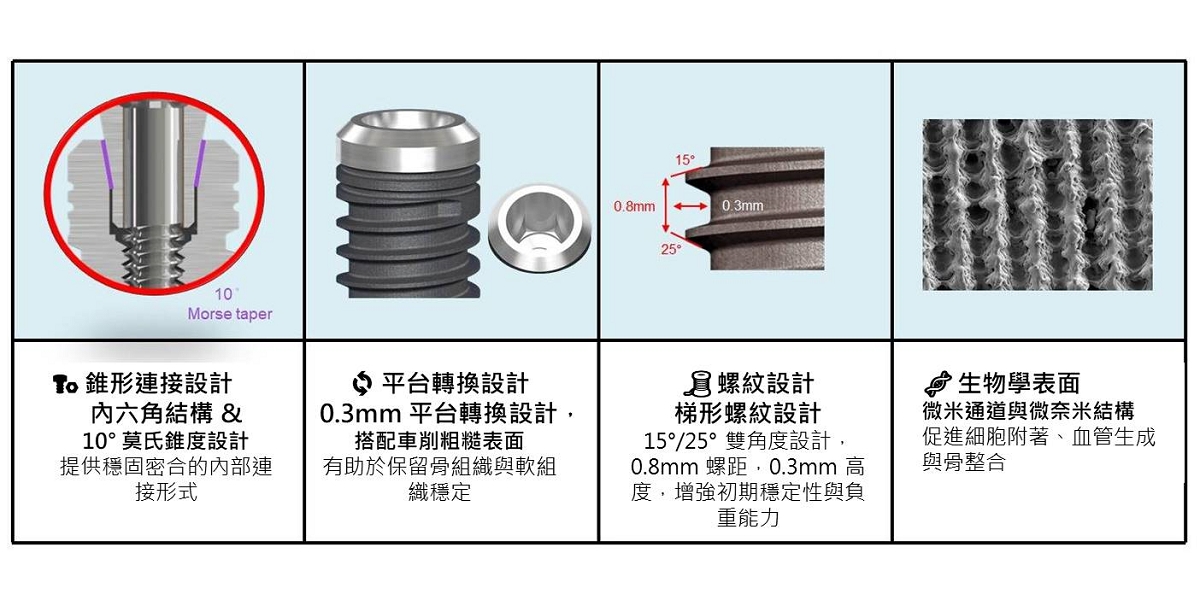

1. 圓錐型連接設計(Morse Taper + 內六角)

1. 圓錐型連接設計(Morse Taper + 內六角)

- 10° Morse Taper 錐度提供強大密封力

- 有效降低微縫隙形成與細菌通道

️ 2. 平台轉移 + 機械粗糙頸部

️ 2. 平台轉移 + 機械粗糙頸部

- 0.3mm 平台轉移避開骨吸收壓力帶

- 頸部表面粗糙度支撐骨細胞黏附與穩定

3. 梯形螺紋設計

3. 梯形螺紋設計

- 分散咬合壓力

- 提升初期穩定性與骨界面保護能力

4. PDL® 生物表面處理

4. PDL® 生物表面處理

- 微米通道+3D孔洞結構,促進細胞附著,提高骨接觸面積,穩定骨結合

- 血管導引潛力支持血流與營養,維持骨健康

- 軟組織封閉阻止細菌入侵,避免炎症

- 表面潔淨度高,降低污染引發的骨吸收

臨床意涵與設計總結

Linkevicius 教授的理論強調「骨穩定性的多因素整合」,BiomateSWISS 植體在設計上:

- 從連接結構、螺紋設計、頸部處理到表面技術全面回應需求

- 符合抗骨吸收的生物學機制

-

教授在實際案例中選用 BiomateSWISS 植體,體現其設計理念與 Zero Bone Loss 理論高度契合

引用資料與延伸閱讀

- Tomas Linkevicius, Zero Bone Loss, Quintessence Publishing

- 書中實例:BiomateSWISS 植體術式配合平台轉移與抗骨流失技術

- 相關技術頁面: